Un Matthieu araméen

Les traditions des Églises apostoliques anciennes, dont celle de Rome, sont nombreuses à nous parler de la mise par écrit de ce premier « texte évangélique » (à différencier de « l’Évangile », qui est la Bonne Annonce ou Évangile du salut en Jésus, mis au point très tôt par les différents apôtres autour de Pierre en vue de la transmission orale). Le Père Laurent Larroque a recensé une trentaine de témoignages de l’époque patristique, soit occidentaux (Papias et Pantanéus cités par Eusèbe, Irénée de Lyon, d’autres passages d’Eusèbe lui-même, d’Épiphane, de saint Jérôme évidemment, etc.), soit orientaux ; ils donnent telle ou telle indication, par exemple que cet évangile de Matthieu fut mis par écrit, comme on le verra, en araméen de Judée, très hébraïsant, ou peut-être également en hébreu.

Ces indications sont parfois méconnues ou mal comprises – nous ne citerons ici qu’un exemple de chaque catégorie. Peu connue est la tradition syriaque, doublement attestée, qui enseigne que « Matthieu se mit à réciter son Évangile, pour le publier 7 ans après l’Ascension, à Antioche – en langue des Hébreux. » [1] – soit en l’an 37. Voilà qui est inattendu, et on notera que six années de diffusion orale préalable sont évoquées. Comme tradition mal comprise, relevons avec l’Abbé Carmignac celle qu’a donnée Papias (vers 125) : il nous parle d’enseignements équivalents à ce qu’on appelle aujourd’hui « évangiles » et qu’il appelle clairement logia dans le titre de son œuvre – il veut désigner ainsi les ensembles oraux précédant les mises par écrit « ecclésiales » (canoniques) – ; il note en particulier que « Matthieu réunit donc en langue hébraïque les logia et [à cette époque] chacun les traduisait [en grec] comme il en était capable » c’est-à-dire de manière souvent très incompétente. Il faut comprendre que, par des initiatives personnelles, des mises par écrit des enseignements structurés des apôtres (« les mémoires des apôtres ») apparurent immédiatement, spécialement par des traductions en grec, et que celles-ci se sont bientôt diffusées, car elles avaient de l’intérêt pour des gréco-latins incapables d’apprendre par cœur. On va y revenir. Pour les Araméens, les mises par écrit n’avaient d’intérêt que celui d’aide-mémoire : seul valait le témoignage oral des témoins de la Résurrection ou de ceux qui l’ont appris d’eux, c’est-à-dire appris des apôtres, des 72 disciples ou encore des « cinq cents » (c’est-à-dire des disciples formés sur un an par les 72) [2].

L’étude objective des témoignages, loin des modes exégétiques (qui changent mais ont toujours pour base des a priori), permet de savoir que « l’évangile » de Matthieu, écrit « en langue des hébreux, en mots simples très exacts », servait, avec la Torah, de lectionnaire liturgique à l’Église-Mère de Jérusalem. Sa mise par écrit en araméen avait eu lieu à Antioche en 37, disent les traditions orientales : ceci est certainement à rapprocher de l’éloignement provisoire des apôtres de Jérusalem, obligés de fuir la persécution du pouvoir d’Hérode Agrippa. Celui-ci avait été installé par le nouvel empereur romain Caligula en collusion avec le Sanhédrin et son nouveau grand prêtre, fils d’Anne, l’ancien grand prêtre et ennemi de Jésus.

Le texte liturgique de l’Église de Jérusalem

C’est toujours lorsque se manifeste la crainte de perdre un savoir que celui-ci est fixé par écrit avec autorité – quitte à être légèrement complété plus tard si nécessaire, comme ce fut le cas pour le texte actuel de Matthieu. Les fidèles de Jérusalem, se voyant privés de la présence des apôtres se tournèrent vers celui qui était le lévite parmi les Douze, Matthieu, qui avait sans doute déjà contribué à fixer pour la catéchèse les instructions de base des fidèles judéo-chrétiens en araméen de Judée (c’est-à-dire en « langue des Hébreux), à commencer par la Malpanoutha (enseignement comprenant ce que nous appelons le Sermon sur la Montagne, les paraboles et les témoignages principaux). Là, il s’agissait de fixer avec précision, et en les répartissant sur l’année liturgique, les récitations de la Bonne Nouvelle, en cohérence avec la proclamation cantilée du Tanakh (formé du Pentateuque, des Prophètes et des Psaumes) dans les synagogues, et en intégrant parfaitement la « mémoire » de Pierre – si cela n’avait pas déjà été fait. Cette récitation fixée avec autorité par Matthieu devint texte pour Jérusalem (selon un mécanisme que l’Ancien Testament avait déjà connu). Pour autant, il ne s’agit pas d’une fermeture ; les témoignages principaux sur les paroles et gestes de Jésus sont fixés dans la perspective de la visite de Dieu pour le salut de tous les hommes : Il est venu visiter son peuple, Il va venir à nouveau pour le Jugement (Mt 24).

On y reconnaît le travail du lévite qui devait assurer la formation de base du peuple élu. L’ordrage (ou structure orale) du texte de Matthieu est typiquement hébraïque, en cinq rouleaux, relatant alternativement des dits et faits successifs. Ce texte de base est perdu sous sa forme originelle (dialecte judéen et graphie ancienne, ceux des textes de la mer Morte), comme cela est arrivé à la plupart des textes des judéo-chrétiens : les violentes persécutions qu’ils ont subies se sont toujours accompagnées de la destruction de leurs lectionnaires liturgiques. Par ailleurs, le temps a fait son œuvre, ne nous laissant, comme pratiquement toujours, que des copies tardives avec des variantes dialectales et d’écriture, voire quelques fautes de copiste.

Des traductions en grec de ce texte ont vu le jour assez vite, parfois avec quelques commentaires à la mode traditionnelle orale des targumim ; elles n’ont pas été homogénéisées ni fixées immédiatement, comme il était de règle en milieu juif pour les textes sacrés quand le texte original faisant foi était disponible. Ceci explique les nombreuses variantes remontant aux originaux, et présentes dans les textes grecs de cet évangile (c’est-à-dire dans les textes eux-mêmes et dans les citations qu’en donne la tradition). Les lectionnaires liturgiques étaient écrits, comme la Torah, avec des lettres spéciales pour le nom de Dieu. Ceci permet de savoir, par exemple, que le livre de Tobie était tenu pour inspiré (c’est-à-dire « canonisé ») au temps de Jésus, donc utilisé pour la lecture au Temple et à la synagogue ; en fait, la liste « longue » des livres de la Bible, telle qu’on la trouve dans la Vulgate latine et la Septante grecque, est confirmée. Les textes découverts dans les grottes de la mer Morte nous permettent de mieux cerner ces données de l’époque. Un texte de référence sans signes de voyelles ni de ponctuation (sauf parfois des signes de reprise de souffle) ne peut être lu sans erreur que par ceux qui le connaissent quasiment par cœur ; en quelque sorte, il vient confirmer une tradition qui est d’abord orale, et cantilée (il n’y a pas que les psaumes qui étaient « psalmodiés » !). A fortiori, la tradition prime quand un témoin ou un disciple d’un témoin proclame la Bonne Nouvelle. Le rôle des aide-mémoire et leur statut a beaucoup varié d’une communauté à l’autre, et surtout entre le monde araméen où l’on apprend par cœur et le monde occidental où l’on n’en est plus capable ; en ce dernier, les rôles de l’écrit et du souffleur–paraklètos (qui « rappellera tout ce que je vous ai dit », Jn 14,26) vont devenir très importants, au contraire de l’Orient ; d’ailleurs, le mot grec va passer en araméen et donner paraqlita, ce qui suggère que les Araméens, eux, n’avaient guère besoin de ce souffleur.

En quelque sorte, le texte évangélique de Matthieu fut ainsi le premier à être « canonisé », en vue d’un usage très particulier : la catéchèse et la liturgie à Jérusalem et dans la diaspora hébraïque. L’essentiel en est fixé dès 37 (le début et la fin s’y sont rajoutés plus tard, mais certainement du vivant de saint Matthieu, comme l’atteste l’histoire des soldats corrompus, Mt 28,11-15, qui a été complètement oubliée après la tourmente de la première guerre judéenne [66-70]). La formation des trois autres textes évangéliques relève d’histoires toutes différentes, et c’est déjà se tromper que de vouloir comparer a priori les textes sans partir de ce que les traditions en disent. Une des raisons de mettre par écrit scrupuleusement (Luc insiste beaucoup là-dessus) et sous l’autorité des apôtres, c’est le fait que presque n’importe quoi commençait à circuler, surtout dans les milieux gréco-romains. Les traductions d’initiative personnelle, souvent copiées dans des ateliers professionnels où on fait beaucoup de fautes, ne sont pas fiables et présentent trop de divergences. C’est pourquoi, dès 42, soit cinq ans après le texte de Matthieu en araméen, Marc, le traducteur de Pierre, fixa un texte qu’il traduisit en grec (donc, il est d’abord fixé en araméen), ainsi que l’indiquent Papias de Hiérapolis et Clément d’Alexandrie ; ce dernier précise que Marc le fit à la demande des chevaliers et des Césariens qui à Rome avaient adopté, à l’époque de l’empereur Claude, la prédication de Pierre. Il était naturel qu’ils aient demandé de pouvoir lire ce qu’ils avaient d’abord entendu.

Pour revenir à l’évangile liturgique matthéen, on sait qu’un exemplaire fut retrouvé sur la poitrine du corps de Barnabé conservé à Chypre près du lieu de son martyre – il l’avait signé de sa main. Cet évangéliaire avait été apporté d’Antioche par Barnabé à son départ pour Chypre en 49 ; il fut ensuite transféré à Constantinople et utilisé pour les proclamations de Pâques jusqu’à sa disparition. Dans les cent premières années de l’Église, c’est à un très fort pourcentage Matthieu que l’on cite quand on veut citer l’Évangile : les trois autres ont pris plus d’un siècle pour acquérir une importance ecclésiale égale à lui [3].

Divergences entre le monde gréco-romain et l’Orient

Dans la Palestine coloniale romaine puis byzantine, postérieurement à Constantin, le seul ensemble textuel reconnu comme canonique en grec était celui, officiel et impérial, qui provenait de Césarée. Chez les fidèles de langue araméenne, qui, sauf parmi les évêques, resteront bien entendu largement majoritaires jusqu’au passage à l’arabe à partir du VIIIe siècle, des mises par écrit des évangiles autres que celui de Matthieu avaient également été faites, au titre d’aide-mémoire, mais les copies sont moins nombreuses. Elles sont coûteuses – on payait cher le parchemin, qui résiste beaucoup mieux que le papier (papyrus) au climat hivernal humide de Mésopotamie où vivaient la majorité des araméens chrétiens. Ce facteur, joint à l’importance moindre de l’écrit en milieu oral, explique le succès du Diatessaron de Tatien (vers 165-175), qui proposait une sorte de synopse économique, centrée sur Matthieu, par addition des variantes et compléments des trois autres évangiles en usage chez les araméophones. En fait, seuls 56 versets évangéliques n’avaient pas de contrepartie dans ce texte. Mais à la longue, le risque existait de perdre la connaissance orale précise de chacun des quatre évangiles, avec leurs structures orales propres si importantes ; au début du Ve siècle, Raboula d’Édesse relança la copie des évangiles séparés et fit interdire l’usage du Diatessaron.

C’est à partir de cette histoire que les exégètes occidentaux, voulant promouvoir les textes grecs qu’ils étudiaient, ont inventé le mythe d’une retraduction en araméen des évangiles à partir du grec – ce qui les dispensait de se mettre à l’école des chrétiens de l’Église d’Orient et de leurs textes. Certes, le dialecte araméen des textes imprimés aujourd’hui n’est pas exactement celui de Judée ou de la Galilée du premier siècle, mais les (trop rares) spécialistes n’ont pas de mal à montrer la fiabilité de la transmission – et aussi que le grec est traduit de l’araméen et non l’inverse. On dispose d’ailleurs de fragments araméens aussi vieux que les fragments grecs, et ils correspondent au texte d’aujourd’hui. Les traditions qui attestent l’évangélisation de la Mésopotamie par les apôtres Thaddée et Jude, puis par le disciple de celui-ci, Mari (Actes de Mar Mari, canon d’Addaï et Mari, traditions liturgiques, etc.) valent largement les témoignages occidentaux ; et Thomas est passé par là avant d’être obligé d’aller en bateau vers le sud de l’Inde, en vue de se rendre en Chine. Cependant, jusqu’au Concile Vatican II, l’Église d’Orient faisait quasiment figure d’hérétique, et bien d’autres raisons ont joué dans l’histoire occidentale pour dévaloriser les chrétiens non grecs ou latins (dont les Coptes et les Éthiopiens).

La seconde guerre juive (de 132 à 135) avait causé en Terre Sainte une persécution contre les judéo-chrétiens, provenant à la fois des deux adversaires aux prises – Rome et les insurgés. Les convertis des nations devinrent ensuite majoritaires par rapport aux judéo-chrétiens, et le poids de ceux-ci diminua ; leur église se survécut en se réduisant de plus en plus. Après Constantin, l’Église officielle de l’Empire en Orient les marginalisa en regroupant les fidèles sous sa houlette centralisée, car les villes passent de plus en plus sous domination grecque, souvent antisémite pour des raisons de concurrence commerciale et de mémoire des guerres juives et de leur brutalité.

C’est dans ce contexte que l’on doit comprendre les méfiances et oppositions à l’égard de l’Église-Mère de Jérusalem après la disparition de sa hiérarchie dans les persécutions anti-chrétiennes de la seconde révolte juive (les chrétiens avaient voulu la paix). Les évêques et prêtres judéo-chrétiens de Palestine furent taxés d’hérésie et mis à l’écart. Plus tard, il en sera de même dans les campagnes de Syrie à l’égard des chrétiens parlant araméen (souvent des judéo-chrétiens), ce qui provoqua le schisme monophysite des campagnes qui s’étendit jusque dans la capitale de la province de Syrie, Antioche. Marginalisés, les judéo-chrétiens de Palestine ne survécurent qu’en quelques lieux jusqu’à l’invasion « arabe » de 634 (à l’époque, les Arabes de ‛Umar ne s’appelaient pas encore « musulmans », ils se disaient « ceux qui ont fait l’Hégire » ou Muhajirun, et ils étaient encore le bras armé d’un mouvement messianiste ancien, celui des « nazaréens »). Ces judéo-chrétiens disparurent probablement en se fondant dans l’Église melchite ou dans l’Église syriaque, et leurs évangéliaires disparus furent remplacés par des textes en dialectes tardifs araméens, sauf à Chypre qui continua sa tradition judéo-chrétienne et reçut ses évêques de l’Église d’Orient (Bagdad) jusqu’après les croisades !

Textes grecs et textes araméens – la Peshitta

Après la seconde révolte juive de 135 et la destruction de beaucoup de communautés juives et judéo-chrétiennes, un mouvement antijuif mené par Marcion avait prétendu réviser les évangiles en éliminant tous les liens avec la tradition hébraïque – et aussi en corrigeant les erreurs de bien des manuscrits grecs. Il déclencha ainsi la révision de ces textes grecs, ce qui permet de dater ceux qui lui sont antérieurs. Ainsi, l’étude critique récente des sources des évangiles grecs a pu révéler l’extrême ancienneté du texte apporté vers cette époque par saint Irénée à Rome, en provenance de l’Église de Smyrne, qui dépendait de celle d’Éphèse. Celle-ci conservait la collection de Timothée et de Jean. Ce texte nous est connu aujourd’hui par une copie qui en a été faite vers l’an 400, réputée la plus fidèle et utilisée à ce titre dans les conciles occidentaux ; conservée à Lyon, elle fut envoyée à Cambridge au XVIe siècle par Théodore de Bèze et y est désignée sous le sigle de D05 ou Codex Bezae. Il est reconnu que c’est bien à ce texte qu’Irénée renvoie dans ses citations évangéliques. Une analyse fine des variantes de ses phrases grecques, par rapport à celles de manuscrits postérieurs, montre cependant que le texte araméen canonique de l’Église d’Orient lui est équivalent ; il lui est même très probablement antérieur, puisqu’il permet de comprendre les erreurs de copie et de traduction de l’araméen au grec, que ce texte grec d’Irénée présente de façon non équivoque.

De manière générale, le processus de copie explique pourquoi les manuscrits grecs de la Bible présentent beaucoup plus de fautes de copie que les manuscrits araméens : les copistes araméophones connaissent par cœur le texte qu’ils copient (surtout s’il s’agit du Nouveau Testament) et font donc rarement des fautes. À l’inverse, les copistes grecs et latins, qui sont souvent des professionnels et qui copient à vue, évitent difficilement les erreurs (oublis divers, sauts de lignes, mauvaises lectures, etc. – voir l’exemple donné en annexe II). Ce qu’on appelle aujourd’hui le « texte grec des évangiles » est une harmonisation faite au XXe siècle, qui retient les meilleures leçons des manuscrits les plus anciens, mais presque tous sont des copies truffées de fautes. Tel n’est pas le cas des manuscrits araméens anciens ; ils n’ont pourtant pas encore bénéficié d’une recherche aussi approfondie.

Il y a lieu de faire confiance aux traditions orientales, qui placent le texte de la Peshitta en dépendance directe de la collection évangélique de Jérusalem, et précisent qu’il fut fixé tel quel en araméen avant l’an 65. Pour ce qui est de la partie « Ancien Testament », la Peshitta conserve très probablement le texte même de la Torah babylonienne, moyennant des variantes dialectales nécessitées par son usage liturgique dans les communautés de l’Empire parthe. Initialement conçu comme un aide-mémoire scrupuleux, ce texte ne comportait pas de voyelles. On l’a appelé Peshitta (au sens de original, pur) parce qu’il indique une prononciation complète (après le Ve siècle, les notations des voyelles et des flexions furent fixées, comme pour le Talmud du judaïsme rabbinique) : indiquer les voyelles ainsi que la vocalisation du récitatif permet de s’assurer de la plus stricte conformité de la tradition orale, jusque dans les détails. Ceci a permis de conserver la forme la plus probable des évangiles et Actes, sous la prononciation et la dialectalisation moyenne en usage en Mésopotamie. On réservera le terme de Peshitta au texte aide mémoire, dont le plus ancien exemplaire complet est conservé au Vatican (Vat syr 12), tandis que le nom de Peshittô désigne sa version très postérieure et déjà prononcée en « o » au lieu de « a », et présentant quelques rares variantes textuelles (inspirées du texte grec canonique, puisque cette version prit forme dans les possessions orientales de l’empire romain).

Un mot à propos de cette Peshittô. Lorsque l’évêque monophysite syriaque Raboula, dont il a été question plus haut, rétablit l’usage de l’araméen ancien comme langue liturgique, le texte de la Peshitta servit de source aux textes liturgiques canoniques en Syrie, en vue de remplacer le Diatessaron et les textes grecs ; le nouveau texte, appelé Peshitt ô (car écrit en dialecte de Syrie en « o ») semble bien en dériver de manière très proche, et son usage fut dorénavant la règle. Cette unification autour de la tradition orientale (héritée de celle de Jérusalem) explique l’importance donnée au texte de Matthieu.

Ceci va jouer un rôle par rapport aux Arabes qui étaient chrétiens ou qui le devinrent peu après (à l’encontre des affirmations des « récits » islamiques – tous très tardifs –, la recherche récente indique qu’à la fin du VIe siècle, il n’y avait pas de tribu qui n’ait reçu le christianisme). Ils servaient fréquemment de troupes auxiliaires, autant du côté de l’empire romain que de celui de l’empire parthe. Quand les « nazaréens » (qu’en rigueur de terme, il faut appeler « judéo-nazaréens ») ont commencé à les endoctriner, cet évangile de Matthieu joua un rôle plus important encore. C’était en effet le seul évangile qu’admettaient les judéo-nazaréens – encore faut-il préciser qu’il avait été modifié au fur et à mesure que leur théologie messianiste prenait corps. Trop souvent, les Arabes, qui étaient parfois des chrétiens de fraîche date, n’y virent que du feu. La réussite du projet, qui reçut plus tard le nom d’« Islam » tient à ce qu’il embrigada une grande partie des anciennes troupes auxiliaires des deux empires (il y eut cependant des Arabes martyrs par fidélité à la foi chrétienne). Cette histoire encore trop peu connue est exposée dans les mille cinq cents pages du Messie et son prophète [4]. Sous le pouvoir des musulmans, le texte de l’évangile de Matthieu Peshitta fut le texte « de référence » par excellence, le seul sur lequel on faisait jurer les chrétiens déposant dans les procès [5].

Annexe I

Les manuscrits ou fragments de la Peshitta, qui sont aussi anciens que ceux écrits en grec, n’ont pas bénéficié du même effort de recherche et d’études. Ceci tient aux persécutions continuelles que les Chrétiens d’Orient ont subies depuis l’occupation islamique, et spécialement aux XIXe et XXe siècles, alors même qu’en Occident, la recherche biblique se déployait. C’est ainsi, paradoxalement, que ce sont les Occidentaux venus pour aider qui ont réalisé pour une bonne part le travail de révision et d’édition… et notamment des Anglicans.

Le texte biblique actuel en usage dans l’Église maronite a été fixé à la fin du XIXe siècle par l’Anglais Payn Smith. Chez les Assyriens (c’est-à-dire les Chaldéens non unis à Rome), le travail d’édition a été réalisé par les Anglicans d’Ourmia à la même époque, sur la base du manuscrit du Patriarche.

Chez les Chaldéens, l’édition de référence est celle qui a été éditée à Rome en 1902 par les moines chaldéens et les Franciscains, sur la base du travail fait par les Dominicains de Mossoul et sur le manuscrit de « Notre-Dame des Semences » (XIIe-XIIIe siècle). En fait les variantes sont très peu nombreuses (seulement 150), même avec le texte araméen « occidental » de la Peshitto, qui a subi une influence grecque très limitée au temps de Raboula (à peine 15 variantes).

Pour le Nouveau Testament, les manuscrits syriaques les plus anciens et complets sont le Vat. syr. 12 qui est daté de juillet 548 (Tammuz 859 AGr) et le manuscrit London 1 qui est contemporain et presque aussi bon. Pour l’Ancien Testament, on a un manuscrit complet du VIe siècle (Ambrosiana B 21 inf.). Mais pour les textes fragmentaires, les recherches sont loin d’être finies.

Une dernière remarque. En 1986, la Bible Society avait publié à Jérusalem un Nouveau Testament bilingue hébreu/araméen (The New covenant. Peshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation) ; c’est un juif messianique allemand, prénommé Jacob, qui en est l’origine. L’histoire de ce livre est étonnante car les éditeurs étaient partis sur des rétroversions du grec, puis ils se sont rendu compte que le texte de la Peshitta était ce qu’ils cherchaient. La raison en est simple : ce texte n’est pas une retraduction du grec mais une mise par écrit de l’enseignement des apôtres qui se faisait en araméen de Judée (avec parfois des mots ou des expressions très hébraïques).

Annexe II

| |

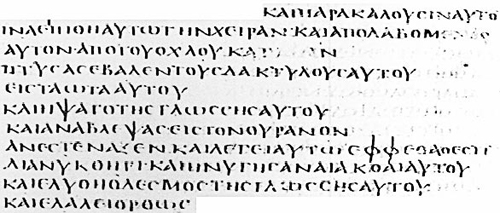

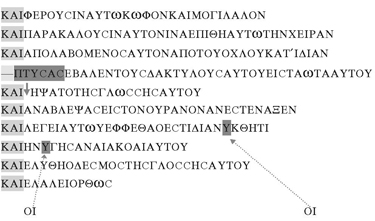

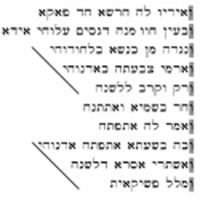

| Manuscrit grec D05 dit « de Bèze » copie du texte rapporté par Irénée de Lyon vers 140 Dans cette copie de bonne qualité, on trouve néanmoins quatre fautes de copiste pour dix lignes (le mot ptusas a même été copié une ligne trop haut). Si l’on remet les KAI - ET en début de chaque ligne (il en manque d’ailleurs un), ce passage montre bien que la récitation orale est sous-jacente. En fait, l’original d’Irénée doit être une traduction en grec d’un texte en araméen de Terre Sainte ; le mot mal reproduit emmaüs du D05 ne peut s’expliquer que par une erreur de lecture sur un original écrit en caractères « mer Morte » (« Pshytta » – voir l’autre colonne). Selon le déchiffrement publié par Gwilliam du D05, les points de reprise du souffle ne correspondent pas au découpage de l’araméen, et coupent arbitrairement en deux les longues lignes 3 et 6 (pour la 3e : auton.apo tou oxlou, séparant 9+10=19 pieds là où l’araméen en a 11). | Récitation de la Pshytta (araméen « Terre Sainte », retranscrite en caractères du Ier siècle – dits « hébreu carré » mais araméens anciens) On remarquera la structure des phrases, qui correspond au développement du récit. Il convient de distinguer la mise par écrit en araméen de Judée, utilisant les caractères semblables à ceux des manuscrits de la mer Morte, et qu’on nommera « Pshytta », de ses transcriptions en dialectes araméens de Perse, écrites en caractères estrangelo auxquels on ajouta des voyelles et des flexions au cours du Ve siècle, et dénommées « Peshitta ». La transmission par cœur a permis une conservation très sûre (l’écrit servant avant tout d’aide-mémoire). Les différences entre Pshytta et Peshitta viennent des adaptations dialectales (souvent de prononciation). Néanmoins, dans le texte actuel de la Peshitta, Mgr Francis Alichoran était en mesure de relever des tournures typiques de l’araméen de Galilée, et d’autres très marquées par les hébraïsmes de l’araméen de Judée. C’est tout dire ! |

Traduction littérale de l’araméen et selon la structure orale :

Et ils menèrent à lui un sourd assuré muet

Et ils lui demandaient de mettre sur lui une main.

Et il l’a éloigné de la foule à l’écart

Et il a mis ses doigts dans ses oreilles

Et il a craché et touché sa langue.

Et il a regardé vers les Cieux et soupiré

Et il a dit à lui : Ouvrez-vous.

Et à ce moment furent ouvertes ses oreilles

Et fut délié l’empêchement de la langue

Et il parlait correctement.

Annexe III

Vers l’an 57, Paul cite Matthieu (araméen) comme texte canonique

La Première lettre à Timothée a été écrite par Paul probablement en l’an 57. On y lit :

« L’Écriture dit en effet : Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain (cf. Dt. 25,4 et 24,15) et encore : l’ouvrier est digne de son salaire (axios ò ergastès tou misthou autou). » (1Tm5,18)

La première citation est bien connue, et la seconde est donnée au même titre que la première. Quel est cet écrit de référence qui, pour les chrétiens en 57, a la même valeur que la Torah ? Et d’abord, où trouve-t-on cette seconde citation ? Seulement en Matthieu et en Luc : il s’agit d’une parole de Jésus lui-même : car l’ouvrier est digne de sa nourriture (traduction du grec : axios gar ò ergastès tès trofès autou pour Mt 10,10), ou : car l’ouvrier est digne de son salaire (axios gar ò ergastès tou misthou autou pour Lc 10,7).

On le voit, seul Matthieu grec utilise le mot nourriture (trofè) plutôt que le mot salaire (misthos), qu’il connaît pourtant car il l’emploie dans la parabole des ouvriers de la dernière heure (20,8). Or, le sémitisme de la citation est flagrant : ce n’est pas une tournure grecque que de dire que « l’ouvrier est digne (axios) de son salaire » – c’est d’honneur ou de récompense qu’on est digne. L’araméen éclaire cette difficulté du grec, car le mot-clef y exprime l’idée de convenance (qu’on est amené à rendre en grec par axios, faute de mieux) : « l’ouvrier est šâw’é (il lui convient...) sa nourriture » (Mt 10,10 – traduction commentée de la Peshitta par Mgr Alichoran). Les mots de Matthieu en grec sont proches du concret de la langue araméenne dont se servait Jésus, de la même manière que le langage populaire parle de « gagner son pain » même si ce n’est pas en pains que le salarié est payé en France.

En 57, l’évangile de Luc venait d’être « publié » en grec, comme l’indique avec précision l’une des soixante-dix traditions orientales conservées dans des incipit liturgiques : « Saint Luc a publié son évangile en grec à Alexandrie, 25 ans après l’Ascension » – soit en 55. Publié et non rédigé : il s’agit de la publication de la traduction (en mauvais grec) d’un texte-enseignement existant déjà en araméen, langue maternelle de Luc. Cette notice d’origine orale (comme généralement tout ce qui est oriental) ne précise pas de quelle Alexandrie il s’agit (c’est le défaut d’une tradition par répétition) – c’est très probablement Alexandrie de Troas, ville située dans la région de laquelle se trouvait Luc alors.

En 1 Tm, Paul ne se réfère donc certainement pas au texte grec de Luc (qui n’a pas encore de reconnaissance canonique) mais bien au texte de Matthieu… en araméen et non en grec (sinon, il aurait utilisé le mot trofè, nourriture). En fait, il connaît de mémoire l’évangile de Matthieu (araméen) – il peut l’avoir sous les yeux à « l’église » où il est conservé comme la Torah –, et il traduit lui-même en grec les paroles de Jésus en vue de se faire comprendre des Ephésiens à qui la lettre est adressée (1 Tm 1,3). En effet, s’il avait traduit littéralement par le mot trofè, ceux-ci auraient pu imaginer que l’ouvrier est seulement « digne de sa nourriture » et non d’un salaire décent. Le même problème s’est posé pour Luc quand il a entrepris de traduire en grec la compilation qu’il avait d’abord faite en araméen : il a également utilisé le mot salaire (misthos).

P. Edouard-Marie Gallez, Né en 1957, membre de la Congrégation Saint-Jean, a soutenu en 2005 à l’Université de Strasbourg sa thèse de doctorat, intitulée « Le Messie et son prophète. Aux origines de l’islam ».

Pierre Perrier, Né en 1935, a été responsable de recherche et études avancées d’une société de haute technologie. Il a été élu, en 1990, membre correspondant de l’Académie des sciences pour ses travaux en modélisation numérique des écoulements de fluide. Parallèlement, il a animé et développé depuis quarante ans, en France, les études sur l’oralité évangélique araméenne dans l’Eglise judéo-chrétienne primitive avec les Églises syriaques et selon les travaux de Marcel Jousse.

[1] Le détail des deux traditions syriaques est le suivant : « Matthieu se mit à réciter son Évangile, pour le publier 7 ans après l’Ascension, à Antioche. » (mss du Hakkari [près de la frontière entre la Turquie et l’Iraq], compilation de traditions éditée in Paradis des délices, par Ischo Dad, IXe s.) ; « Matthieu l’évangéliste a dicté son Évangile 7 ans après l’Ascension du Seigneur, à Antioche, en langue des Hébreux. » (mss de Bagdad, Marganitha, Abdischo Bar Briha, Xe s., édités par le Patriarcat Assyrien de Chicago). Cf. Pierre Perrier, Les Colliers évangéliques, Paris, Le Sarment-Jubilé, 2003, p. 774 s.

[2] Sur trois ans, Jésus a formé 12 apôtres ; la seconde année, selon le système oral hébraïque de transmission, chacun de ceux-ci a la responsabilité de 6 disciples, ce qui est à l’origine des 72 ; la troisième année, chacun de ces derniers avait également commencé à former 6 disciples, ce qui donne ensemble les 7 x 72 = « 500 », nombre signalé par Paul en 1Co 15,6 comme celui des témoins de la Résurrection. Ce système a d’ailleurs duré en Orient.

[3] Cf. Édouard Massaux, Influence de l’évangile de Saint-Matthieu sur la littérature chrétienne avant saint Irénée, Louvain, 1986 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 75). Notons que Clément d’Alexandrie (v. 150-215), vivant là où l’évangile de Marc aurait dû primer, et Ignace d’Antioche († vers 110), un ex-païen pour qui l’évangile de Luc aurait dû primer, ont privilégié l’évangile de Matthieu. Le texte de Marc, relève encore le P. Laurent Larroque, paraît renvoyer à l’autorité du texte de Matthieu quand il fait allusion aux discours de Jésus sans les rapporter, comme s’il disait : « Référez-vous à l’évangile canonique ! »

[4] On peut y avoir accès par le web sur www.lemessieetsonprophete.com. Cf. aussi le numéro 123-124 (janvier-avril 2008) de Résurrection.

[5] Les livres de Pierre Perrier relatifs aux évangiles sont : Karozoutha (Médiaspaul, 1986), Mshamshana (DésIris, 1990), Évangiles : de l’oral à l’écrit (Sarment-Fayard, 2000), Les colliers évangéliques (Sarment, éditions du Jubilé, 2003). Avec Xavier Walter : Thomas fonde l’Église en Chine (65-68), éditions du Jubilé, août 2008.