Le Messie et son prophète. Aux origines de l’Islam. (Édouard-Marie Gallez)

Il s’agit de la présentation au grand public d’une thèse soutenue en 2004 à l’Université de Strasbourg II. Ce travail se présente en deux tomes, qui correspondent aux deux manières possibles et complémentaires d’aborder la recherche des origines de l’islam : ou bien, comme beaucoup d’analystes, en partant du discours islamique lui-même : l’islam et le Coran ont-ils pu apparaître subitement et à partir de rien, ou sinon, qui a mis progressivement au point cette histoire et pourquoi ? Telle est la démarche « rétrospective » exposée dans le tome 2. Ou bien, à la recherche des antécédents qui, même s’ils étaient visiblement préparés par l’histoire biblique, ont pu changer le cours des choses dans le sens de l’islam : ce qui s’est passé au premier siècle de notre ère, où apparaissent le judéo-christianisme diffusé par les Apôtres mais aussi des retournements de ce même judéo-christianisme, pourrait-il être à l’origine lointaine de l’islam ? Cette démarche « prospective » est celle présentée dans le tome 1. Depuis longtemps, des islamologues connaissant la Bible et certaines traditions juives d’une part, et d’autre part des biblistes ou des patrologues connaissant le Coran, avaient relevé des parentés et des similitudes entre les deux traditions, ne pouvant s’expliquer que par des liens profonds. Mais quels liens exactement et avec ou par qui ? Les Pères de l’Église, on le sait, avaient évoqué de temps à autre l’existence de sectes « nazaréennes », parfois désignées sous l’adjectif « ébionites », mais ce qu’ils en disaient était trop court pour éclairer les parentés ou similitudes indiquées. Quelques chercheurs avaient rassemblé les éléments connus de la question, mais depuis les vaines tentatives d’explications globales faites dans l’engouement pour les sciences humaines dans les années ‘70, la recherche s’était focalisée sur des secteurs limités et séparés les uns des autres, ne donnant plus guère naissance à des synthèses.

Le projet du Messie et son prophète est donc sans équivalent contemporain, et une de ses difficultés pour le lecteur en même temps qu’une bonne part de son intérêt est de faire appel à tout ce qui a été mis en lumière dans les diverses disciplines de recherche : exégèse biblique, études juives, histoire et protohistoire, topographie, islamologie, exégèse du Coran, et analyse théologique dont on reparlera plus loin. Ce projet se trouve exposé d’une manière originale dans la substantielle introduction, puisque celle-ci constitue en soi une petite étude qui sert d’exemple : de façon réitérée, le texte coranique semble confondre le personnage biblique de Miryam, sœur de Moïse et d’Aaron, avec Marie, mère de Jésus-Christ. Tout le monde relève cette invraisemblance depuis plus de mille ans, mais il a fallu attendre le début des années ‘80 pour qu’un chercheur peu connu, qui avait passé sa vie en Syrie, Alfred Havenith, esquisse l’unique solution possible – rationnellement, il s’entend – : la question des « deux Marie » renverrait à une tradition provenant du christianisme des origines. En effet, divers textes permettent de savoir que, s’appuyant sur le rôle que les traditions juives anciennes attribuent à Miryam auprès du peuple hébreu assoiffé dans le désert, les judéo-chrétiens ont présenté Marie comme la nouvelle Miryam, donnant au nouveau peuple l’eau vive – Jésus – qui permet de traverser le désert de cette vie. Cette tradition devait être encore vivante au VIIe siècle pour être se retrouver dans le Coran, mais aucune communauté judéo-chrétienne ne subsistait plus à ce moment. Par ailleurs, l’opposition du Coran à l’égard de la foi chrétienne est radicale. Il faut donc que la transmission du titre primitif de Marie-nouvelle-Miryam ait été le fait d’une communauté autre que celle des judéo-chrétiens mais nécessairement dérivée d’eux.

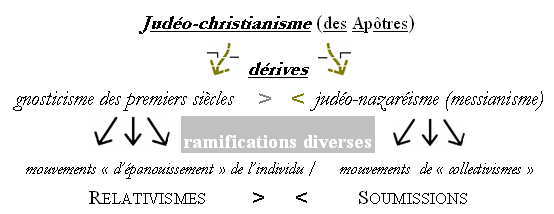

Le rapprochement entre le texte du Coran et ce que l’on sait de la doctrine des « nazaréens » prend alors une dimension nouvelle, spécialement à la lumière des manuscrits sectaires de la mer Morte et d’autres textes comparables, qui présentent des similitudes avec la pensée coranique. Encore faut-il déterminer quels textes relèvent de quelle époque et ce qu’ils disent exactement. Le mythe des « moines esséniens » de Qumrân, auquel ne croit plus aucun archéologue sérieux, était venu obscurcir considérablement la compréhension de ces textes. La première partie de l’étude traite donc du « dossier ‘essénien’ : une forêt que cache un arbre », en retournant aux textes de Pline l’Ancien, Philon d’Alexandrie, Flavius Josèphe, Hippolyte de Rome, etc. En fait, les manuscrits de Qumran sont des témoins, parmi d’autres, d’une vaste mouvance messianiste (p. 165), une « forêt », dont les pousses remontent très vraisemblablement à un petit groupe d’opposants aux Hasmonéens vers 174 avant notre ère, qui avaient pris le pouvoir sur le pays (devenu semi-autonome) et sur le culte du Temple, alors qu’ils n’en avaient pas la légitimité. Les militants zélotes du temps de Jésus sont parmi les héritiers parfois violents de ce mouvement alors plus largement répandu. Mais il s’agit encore d’une simple tendance politico-religieuse, non d’une idéologie de conquête du monde telle qu’elle va se former vers la fin de la première génération chrétienne, et plus spécialement après l’an 70 et la destruction du Temple. Ici, on touche au point décisif de l’étude prospective. Cette idéologie guerrière visant la domination du monde – les textes sont éloquents – constituerait en fait une dérive radicale de la Révélation judéo-chrétienne que Jésus a chargé ses Apôtres de répandre dans le monde entier. Il s’agit toujours du salut des hommes et/ou du monde ; c’est précisément ce que disent aussi les deux dérives premières du judéo-christianisme, dont l’une est la gnose individualiste et dont l’autre, messianiste et collectiviste, constitue dès lors l’objet de l’étude, et spécialement de sa deuxième partie traitant de « l’origine et élaboration de l’idéologie messianiste ». À la suite de Ray Pritz, l’auteur propose d’appeler celle-ci « idéologie judéonazaréenne », non seulement pour rappeler l’origine judéenne des initiateurs de ce mouvement dont les membres se désignaient du nom de « nazaréens », mais aussi pour prévenir toute confusion avec un groupe gnostique qui aurait pu employer également ce nom plus tard, si l’on peut se fier à quelques emplois très vagues de l’appellation faits par certains Pères de l’Église gréco-romains (p.273-294).

Bien avant l’islam, et même très vite, les idées judéo-nazaréennes ont connu une diffusion importante, quoique sous des formes diverses et atténuées, parmi lesquelles il conviendrait de situer « l’arianisme » (dont les origines paraissent éminemment floues au regard de ce qu’en disent les dictionnaires). Les recherches devront continuer sur ce point et bien d’autres. Une originalité de l’étude est ensuite de mettre en lumière l’aventure surprenante de la Reine de Palmyre, Zénobie (260-272 ap. J.-C.), partie en guerre contre l’Empire romain après la mort de son mari. Durant quelques années, le royaume palmyrénien, situé aux confins des Empires perse et romain, connut une extension territoriale jusqu’en Egypte, la Terre sainte étant comprise dans les conquêtes. Des motivations simplement expansionnistes ne peuvent pas rendre compte de cette aventure, tandis que les liens avec l’évêque « arien » Paul de Samosate ainsi qu’avec la parenté « juive » de Zénobie le permettent (p. 447-454). Une intéressante réflexion suit sur la communauté juive de Yatrib, oasis du désert d’Arabie, qui sera rebaptisée Médine plus tard. Les sources sur l’histoire de cette communauté au VIIème siècle sont exclusivement musulmanes et non rabbiniques : il s’agit donc certainement de juifs relevant d’une autre obédience. Or, la « Constitution de Médine », dans sa strate la plus primitive, mentionne l’Oummah ou Communauté formée par ces « juifs » et les Arabes qui y sont arrivés sous l’autorité de Muhammad. L’importance de cette donnée (et d’autres qui précisent plus encore le contour de ces « juifs » de Médine, qui constituent une partie de ceux dont parle le texte coranique sous le nom de « nazaréens ») apparaît à la lumière de la troisième partie, où l’on comprend ce qui a pu se passer avant l’arrivée à Médine, lorsque les judéo-nazaréens entreprirent de gagner les Arabes à leur cause. Mais n’anticipons pas et l’ouvrage cite encore les Homélies pseudo-clémentines, texte judéo-gnostique du IIème siècle, contenant des formulations qui annoncent le Coran : Jésus y déclare qu’il n’existe pas d’autre Dieu que le créateur et que lui-même n’est pas Dieu. Le tome premier se termine sur une série de petites études qui sont autant d’illustrations de l’influence judéo-nazaréenne en divers domaines, notamment celle de la « sujétion de la femme », qui apporte des éléments nouveaux sur cette question très actuelle (p. 483-518).

Le défi majeur pour le lecteur dans cette démarche « prospective » est sans doute de bien saisir la question des deux dérivations du judéo-christianisme, qui est la clef de compréhension de l’ensemble, et que condense ce schéma tiré du livre (p.354) et du site web lemessieetsonprophete.com :

À méditer tranquillement.

Abordons maintenant l’étude « rétrospective », présentée dans la troisième partie, intitulée « Du Muhammad des Califes au Muhammad de l’histoire ». Formant – avec des annexes consistantes (près de 200 p.)– le second tome, elle essaie de reconstituer la genèse de l’Islam en partant plus spécifiquement des textes musulmans, et parmi eux du Coran, dans une enquête aussi bien historique qu’exégétique. Beaucoup de clefs s’offrent ici pour aider le lecteur ignorant de cette culture islamique, très vite rebuté s’il s’aventure seul dans ces textes. Cette partie s’organise en sept sections, qui se groupent deux par deux, dans l’étude du Coran (3.1 et 3.2), des réalités géographiques (3.3 et 3.4), du personnage de Muhammad (3.5 et 3.6), pour finir sur une récapitulation des découvertes (3.7).

Nous ne donnerons ici que quelques indications de passages qui nous ont paru particulièrement éclairants. La confrontation des diverses données, particulièrement celles qui résultent d’une exégèse scientifique du Coran (laquelle est encore à ses débuts), permet de comprendre que le texte du Coran que nous avons résulte d’une longue élaboration marquée par de multiples modifications. Celles-ci furent plus importantes dans les soixante ou soixante-dix premières années que par la suite, mais il semble y en avoir eu jusqu’au Xe siècle et même au delà. Il ressort aussi que la séparation de la matière entre Coran et Hadith (recueil de « paroles » et de petits récits concernant essentiellement Muhammad) est restée fluctuante tout au long du VIIIe siècle (t. II, p. 55). Ce qui nous est présenté comme la Parole de Dieu dictée à Muhammad entre 610 (date purement imaginaire) et 632 (date probable de la mort de celui qui fut appelé tardivement « Prophète »), et transmise sans erreur, date vraisemblablement en réalité – sauf pour quelques détails – du IXe siècle. Il en est de même de la biographie du Prophète qui sert de base et de référence pour l’ensemble des musulmans, les récits antérieurs ayant été systématiquement détruits.

Un exemple frappant de la nouvelle exégèse coranique est celui des versets 82 et 51 de la sourate 5, qui présentent un opposition terme à terme. Le verset 82 encourage les croyants à se faire des amis parmi les « nasara », tandis que le verset 51 met en garde ces mêmes croyants de lier amitié avec les « juifs » et ces mêmes « nasâra ». Quelle est l’explication (rationnelle) de cette contradiction ? Le chant du texte coranique la fournit. Lorsqu’on psalmodie le verset 51, on se rend compte immédiatement que la mention des « et les nasâra » vient rompre complètement le rythme du phrasé. Si l’on retire l’ajout, le texte se contente de mentionner les juifs (al-yahoûd) : « Ne vous faites pas d’amis parmi les juifs », ce qui ne manque pas de sens au vu du nombre si important de passages qui visent les juifs rabbiniques appelés « al-yahoûd ». Or, les « nazaréens » ne se disaient jamais « yahoûd », mais « fils d’Israël » : dans le Coran, cette expression a un sens large et les « nasâra » y apparaissent aussi comme « fils d’Israël ». Le ou les auteurs des feuillets qui seront recueillis plus tard et arrangés pour former le texte coranique ne seraient-ils pas alors des nazaréens ? Cet ajout dans la sourate 5 n’est ni un cas unique, ni même le seul à être facilement repérable à l’audition. Il illustre remarquablement un aspect du processus d’occultation du passé judéo-nazaréen opéré à partir de la fin du règne de ‘Umar (mort en 644) et tout au long des Califats de Damas. Par l’insertion du terme de « nasara » à la suite de celui de « Yahoûd », le mot de « nasâra » va pouvoir être présenté comme signifiant « chrétiens » (puisqu’il doit alors s’agir d’ennemis). Tel était certainement le but de cette insertion (et de quelques autres). Et c’est ce que les musulmans disent aujourd’hui, quand bien même plusieurs contradictions flagrantes en découlent dans la lecture du texte coranique. À la suite du P. Antoine Moussali, cette étude est la première à mettre en lumière cette clef de compréhension du Coran.

Pour ce qui concerne la biographie historique de Muhammad, chef de guerre de Quraysh, il faut indiquer au moins une autre clef. Déjà, dans la génération avant lui, les judéo-nazaréens s’étaient tournés vers leurs voisins immédiats, les Arabes de la tribu des Qoréchites, pour les convaincre de se joindre à leur projet de conquête de Jérusalem : ils leur apprennent qu’ils sont des fils d’Ismaël – ce dont ils ne s’étaient jamais soucié – et qu’ils doivent donc aider leurs « frères » descendants d’Abraham par Isaac. Ensemble, ils devront former la nouvelle Oummah (judéo-arabe) dont dépend le salut du monde. Des circonstances avérées (l’arrivée de l’empereur byzantin Héraclius) amènent la plupart d’entre eux tous à émigrer à Médine. Et c’est de là qu’en 629, ils tentent (pour des raisons messianistes) une invasion de la Terre Sainte – les sources byzantines en ont gardé le souvenir. L’expédition est un échec et la fin de Muhammad ne tardera plus. Mais c’est une toute autre histoire que les commentateurs musulmans ont élaborée au cours des siècles, en se servant souvent du texte coranique qui n’a qu’un rapport lointain avec celui qui fut le chef des alliés arabes des judéo-nazaréens. Justement, le début de la sourate 30 (intitulée les Romains c’est-à-dire les Byzantins) se rapporte à cet échec de 629 ; mais les commentateurs vont occulter ce rapport, quoique d’une manière grossière qui n’a pas échappé à Régis Blachère : les premiers versets de la sourate ne sont pas autre chose qu’une exhortation après la défaite, qui promet une revanche à venir sur les Byzantins. Le Muhammad de l’histoire ne l’a pas connue. Celui recréé par les Califes sera imaginé volant de victoire en victoire, au cours de batailles largement imaginaires. Quant à ses autres conquêtes, féminines celles-là, elles sont plus nombreuses encore mais tout aussi imaginaires. L’image (fictive) du personnage n’en ressort pas grandie.

Certains lecteurs auront pu rencontrer une difficulté. La méthodologie dominante actuelle suppose que l’on procède d’abord à une analyse des faits, qui serait purement factuelle et objective ; puis, dans un deuxième temps, une interprétation viendrait proposer un sens, la foi étant à ranger dans cette catégorie éminemment « subjective ». Pourtant, les sciences ne fonctionnent pas selon ce modèle, même les sciences « dures » ; la philosophie des sciences l’a bien montré : il n’existe jamais de « faits » bruts. Les choix du chercheur et les présupposés de sa méthode constituent déjà des interprétations qui orientent – et obscurcissent parfois – l’observation ou l’expérience. C’est encore plus vrai en Histoire, dont l’objet est de comprendre les actions des hommes du passé. En effet, les gens agissent en fonction de projets, lesquels se reflètent dans les sociétés. Or, avec Jésus Christ, un facteur déterminant est venu s’ajouter, du moins quant à ses conséquences dans les deux derniers millénaires. Le judéo-christianisme a introduit une vision spirituelle, des perspectives et des conduites nouvelles – et à cette nouveauté se sont bientôt ajoutées celles des deux contrefaçons apparues peu après. Refuser de tenir compte de ces trois facteurs nouveaux de l’histoire, qui se sont exprimés dans des textes et ont changé peu à peu le monde, est un obscurantisme anti-rationnel – disons-le : un rationalisme. Le monde d’aujourd’hui y perd même toute intelligibilité. L’analyse « théologique » qui regarde le contenu de ce qui est cru et motive les actes humains doit être inhérente à la démarche même de l’historien sérieux de ces deux derniers millénaires. Au reste, ce qui fait la valeur du travail historique n’est pas l’emploi d’une méthodologie a priori, mais la vraie recherche et l’évaluation des sources – sans en exclure d’avance –, suivies par l’analyse rationnelle des convergences. Plus une étude rend compte des données disponibles, plus elle est une source de certitudes, selon le degré des convergences. Il n’existe jamais de « preuve » en histoire, seulement des convergences d’indices. Lorsque celles-ci englobent l’ensemble des données disponibles, et rendent compte même des récits islamiques les plus invraisemblables ainsi que des obscurités nombreuses et lassantes du texte coranique, on peut dire sans trop de risque de se tromper que l’on se trouve en face d’une compréhension correcte de l’histoire des origines de l’islam.

Sans doute convient-il de signaler des imperfections dans la présentation et le développement de cette étude, par exemple lorsque des conclusions sont étayées par des démonstrations insuffisamment pédagogiques dans des domaines où le grand public n’est pas forcément au courant des récentes découvertes de la recherche. Ou encore lorsque des va-et-vient rendent le cheminement des idées difficile à suivre. La nouveauté et les difficultés qui ont jalonné cette vaste recherche sont sans doute pour quelque chose dans ces manques. En réalité, le défrichement considérable opéré par l’auteur ne permet pas encore de présenter de manière synthétique un ensemble trop vaste de nouvelles connaissances. En revanche, il ouvre de nombreuses pistes, surtout dans la démarche rétrospective, qu’il convient maintenant d’explorer et d’élargir, et qui font tout l’intérêt de cet ouvrage. En ce sens, le fait que cette étude soit davantage la présentation d’un cheminement de recherche plutôt qu’une argumentation scholastique traditionnelle la rend plus difficile à suivre pour le lecteur, mais finalement plus fructueuse.

Pour conclure, nous ajouterions volontiers à la certitude qui anime l’auteur dans les dernières lignes de son ouvrage (t. II, p. 511) – les études spécialisées et transdisciplinaires à la fois vont confirmer et préciser la thèse ici développée – ce modeste souhait : que de l’ouvrage monumental et savant que nous avons essayé de recenser soit rédigé un compendium qui en redonne les articulations principales, selon un cheminement aussi simple et rigoureux qu’il se peut, afin de rendre hommage à Celui qui a dit : « Je ne suis né… que pour rendre témoignage à la vérité » (Jn 18, 37).

Donatien du Thuyt, né en 1945, diplômé de l’École pratique des hautes études (5e section), père de famille, journaliste indépendant.